歯槽膿漏とは

歯槽膿漏とは、歯周病が重度にまで進行した状態を指します。

歯槽膿漏とは、歯周病が重度にまで進行した状態を指します。

歯茎の腫れ、歯茎からの出血・膿、歯の揺れ、口臭などの症状を伴います。

歯茎の下では、すでに顎の骨が大きく溶けており、放置していると最終的には歯が抜け落ちてしまいます。しかし、歯槽膿漏の段階でも、適切な治療を行うことで、歯を長く残すことが可能です。

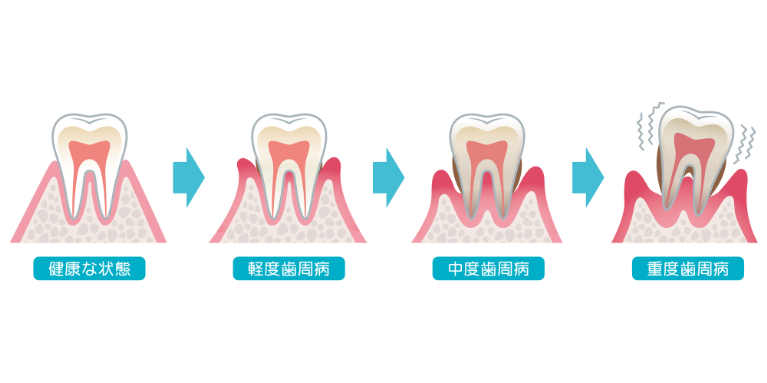

歯周病の進行と歯槽膿漏

歯周病は、以下のように進行します。歯槽膿漏とは、この最後の段階である「重度歯周炎」にあたります。

歯肉炎

炎症が歯茎に留まっている段階です。

歯磨きをした際などに、出血が見られます。

軽度歯周炎

炎症が、歯根膜や顎の骨にまで広がっています。炎症により、顎の骨が溶け始めます。

歯茎の腫れや退縮などが見られます。また、より出血しやすくなります。

中等度歯周炎

顎の骨がさらに溶け、出血や膿などが見られます。また歯茎が下がったために、歯が長く見えます。

歯のグラつきなどが生じることもあります。

重度歯周炎

歯を支える顎の骨の半分以上が溶け、グラつきがひどくなります。

最終的には、歯は抜け落ちてしまいます。

歯槽膿漏の主な原因

歯槽膿漏(歯周病)の原因は、お口の中の歯周病菌の増殖です。歯周病菌が出す毒素によって、歯茎や歯周組織に炎症が起こります。

歯周病菌の数を増加させたり、炎症を悪化させたりする要因には、以下のようなものがあります。

- 歯磨きの不足、誤った磨き方

- 歯石の放置

- 歯ぎしり、食いしばり

- 喫煙

- 糖尿病 など

歯石は、どれだけ注意して歯磨きをしても、少しずつ蓄積していきます。定期的に歯科医院で除去してもらいましょう。定期検診では、虫歯・歯周病チェック、歯磨き指導なども受けられます。

歯槽膿漏の主な症状

歯槽膿漏では、以下のような症状が見られます。

- 歯茎の腫れ、赤み

- 歯茎からの出血、膿

- 口臭の悪化

- 歯茎の退縮

- 歯茎の痛み

- 歯のグラつき

- 歯の脱落

歯槽膿漏と似ている病気(症状)

歯がしみる

歯槽膿漏によって歯茎が下がると、歯の根の象牙質が露出し、知覚過敏を起こすことがあります。虫歯でも、虫歯菌が出す酸によってエナメル質に穴があくと、象牙質が露出し、歯がしみます。

歯ぎしり

強い歯ぎしりによって顎の骨の吸収が進むと、それに合わせて歯茎が退縮し、知覚過敏を起こすことがあります。歯ぎしりがある方は歯周病が進行しやすくなるため、注意が必要です。

歯の破折

歯が割れたり、ヒビが入ったりして炎症を起こすと、歯茎が腫れることがあります。歯の修復や根管治療が必要になるため、できるだけ早くご相談ください。

歯槽膿漏かどうか

簡単なセルフチェック

以下の項目に当てはまるものが多いほど、歯槽膿漏の疑いが強くなります。

- 歯磨きの際に出血がある

- 歯茎の腫れ、赤みがある

- 起床時、口の中が粘つく

- 口臭が強くなった気がする

- 歯茎が下がった(歯が長くなったように見える)

- 歯と歯のあいだに食べ物がよく詰まる

- 歯がグラついている

- 定期検診に通っていない、歯石取りをしていない

- 喫煙している

- ストレスを感じることが多い

- 糖尿病と診断された

歯槽膿漏の治療(治し方)

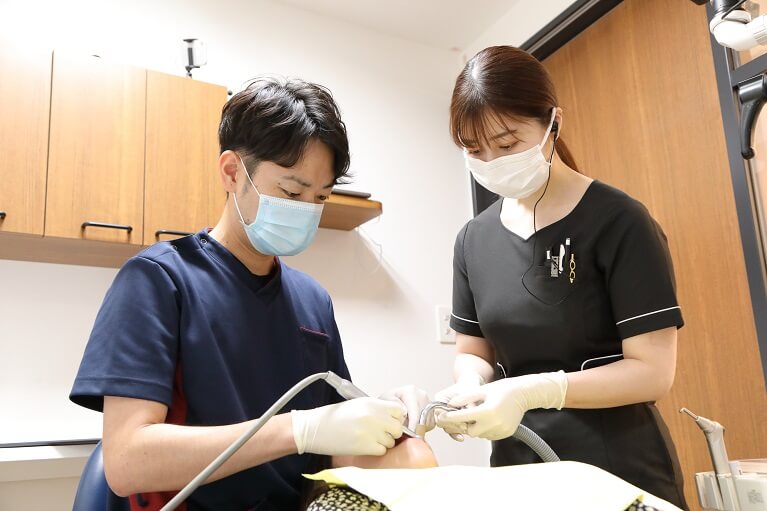

基本治療

歯周病の進行に関係なく、必須となる治療です。

歯周病の進行に関係なく、必須となる治療です。

まずは歯茎の状態の検査を行い、歯周ポケットと言われる歯茎の溝の深さなどを計測し歯周病の進行度を測定します。

お口の中のプラーク・歯石を専用の道具を用いて徹底的に除去するスケーリング・ルートプレーニング、歯磨き指導が中心となります。

歯周外科治療

基本治療で十分な効果が得られない場合には、歯周外科治療を行います。

基本治療で十分な効果が得られない場合には、歯周外科治療を行います。

歯茎を切開し歯の根に溜まったプラーク・歯石を除去する「フラップオペ」を行います。

状態の程度により溶けてしまった顎の骨の再生を促す「リグロス」「エムドゲイン」などの特殊な薬剤を使用することがあります。

歯槽膿漏と

歯周炎・歯周病は違うの?

まず一番大きなくくりとして、「歯周病」があります。

そして、歯周病は、炎症が歯茎に留まる「歯肉炎」と、炎症が顎の骨にまで達した「歯周炎」に分けられます。

歯周病および歯周炎の中でもっとも進行した状態のことを、歯槽膿漏と言います。

歯槽膿漏になる前にできる

予防方法

歯槽膿漏を予防するためには、定期検診と丁寧なセルフケア、生活習慣の改善が大切になります。

定期検診

何も症状がなくても、定期的に歯科医院に行き、検診を受けましょう。定期検診では、虫歯・歯周病チェック、歯石除去、歯磨き指導などが受けられます。

何も症状がなくても、定期的に歯科医院に行き、検診を受けましょう。定期検診では、虫歯・歯周病チェック、歯石除去、歯磨き指導などが受けられます。

歯石は、お口の中の汚れが硬く固まってしまったものですので、プラークと異なり歯磨きでは除去できません。

必ず歯科医院で専門家による歯石除去を行う必要があります。

丁寧なセルフケア

定期検診で指導してもらった方法で、毎日、丁寧にセルフケアをしましょう。歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを使用するのが、正しいセルフケアです。

定期検診で指導してもらった方法で、毎日、丁寧にセルフケアをしましょう。歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを使用するのが、正しいセルフケアです。

生活習慣の改善

歯周病は生活習慣病です。

歯周病は生活習慣病です。

喫煙をしている人は、禁煙を推奨します。また、ストレスはできるだけ溜めないようにしましょう。

歯周病と深い関係にある糖尿病を予防するため、食べ過ぎを控え、適度な運動・十分な睡眠を確保しましょう。抵抗力を高め、歯周病菌の働きを抑制するという意味でも有効です。

歯槽膿漏についてよくある質問

歯槽膿漏を放置していると、どうなりますか?

放置していると、最終的には歯の脱落に至ります。歯を失うと、さらにインプラントや入れ歯、ブリッジといった治療が必要になるため、できるだけ早くご相談ください。当院では、歯槽膿漏(進行した歯周病)に対する治療にも対応しています。

歯槽膿漏というと、高齢者の病気というイメージがあるのですが、違うのでしょうか?

国内の30歳以上の人のうち、約8割が歯周病と言われています。もちろんそこには軽度の症例も含まれていますが、早期治療が大切であり、これを怠ると若い人でも歯槽膿漏になることがあります。無症状で健康に自信がある方でも、定期的に歯科検診を受けましょう。

歯槽膿漏は、お口だけの問題なのでしょうか?

糖尿病や心臓血管疾患、誤嚥性肺炎などのリスクが高くなることが分かっています。また、妊婦さんが歯周病である場合、早産や低体重種類出産のリスクが高くなると言われています。

歯周病だけでなく、虫歯や歯並びの乱れなどもあり、どこから手をつけたらいいのか分かりません。

当院では、重度の虫歯に対する精密な根管治療、重度歯周病に対する歯周外科治療、矯正治療、インプラント・入れ歯治療、セラミック治療、ホワイトニングなど幅広く対応しております。さまざまなトラブルが重なっていても、計画的に治療を進めていくことが可能です。諦めず、一度ご相談ください。